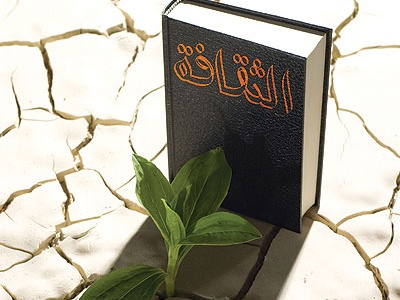

الحق في الثقافة

بقلم عبد الإله محرير

الحق في الثقافة لا يعني أن الثقافة شيء يمكن منحه أو اقتناؤه، بل هو إدراك وممارسة لمعنى الحرية. فمفهوم الحرية وحده جدير بإنتاج الثقافة التي تساير التطور، ويحصنها، ويمنح الإنسان البيولوجي الثقة في تحقيق طموحاته النبيلة عبر ربط طبيعته البشرية بالمكتسب الإنساني، لأن الانسجام بين الروح والعقل ينتج ثقافة روحية معقلنة.

الكلام عن الحق في الثقافة يحيلنا على أمرين: الحق في إنتاجها بتوفير فضاء الحريات اللازم، والحق في استهلاكها بدمقرطة منتوجها. فالثقافة فعل وليست كلاما ونوايا، فهي تنتج وتكتسب عبر الإصرار على الممارسة الملموسة لتصبح جزء من العفوية، فهي مجرد وهم إذا كانت غير موجودة على مستوى الممارسة.

هناك دائما في المجتمع من يخلق ويبدع، ثارة يصيب وثارة يخطيء، إن أصاب فذاك فعل ثقافي، و إن أخطأ يخلق عناصر التفاعل والاجتهاد في تأكيد الفعل أو رفضه. بهذا التفاعل تصبح الثقافة متحركة وتنمو حسب الزمان والمكان. وهناك كذلك من يتصدى لكل اجتهاد أو جديد أو اختلاف، وهذه كذلك ثقافة أنتجها زمن مضى، وكانت تقدما في عصرها، لكن بقيت جامدة تهاب التطور.

بين هذين الاتجاهين المعاكسين، يوجد الحقل الخصب للحرية، بحيث لا يمكن للفعل الخلاق أن يصدر وينمو إلا في فضاء الحرية الخالي من الإكراهات المجتمعية. فحسب إدغار موران “Edgar Morin ” فإن ” الثقافة هي كل ما يربط بين المعارف ويجعلها خصبة”.

الثقافة بمفهومها الواسع العميق لا تعني التنظير القبلي لفعلها، ولا تنتج عن الكلام، بل عن الفعل الذي يؤسس لبناء شخصية المجتمع. على أساس هذه الحمولة تخفي الثقافة وراءها الفاعل الإيديولوجي أو العقائدي. لذلك لازال تعميق النقاش في مفهومها يصطدم بحواجز ذهنية ثابتة، أقامتها ثقافات سابقة تقاوم التحاقها بالتراث، وهذا ما يبرر تسييسها، لارتباطها بالوضع الروحي للمجتمعات. و لابد هنا من الإشارة إلى أن كل التجارب الثورية كانت تؤسس مشاريعها من أجل الحرية وأصبحت في ما بعد تخاف الحرية، وتجتهد في قمعها بالآليات القانونية، وتعيد ضدها إنتاج ثقافات استهلكها الزمن ولم تعد صالحة إلا لكبح الحريات والمبادرات.

العقل يطرح الثقافة كمفهوم متحرك يتطور إلى ما لا نهاية، ويعتبر أن التراث كان تقدما في عصره، وأن التقدم اليوم سيصبح تراثا في ما بعد كما قال جان جورجيس. بينما العاطفة تتعاطى مع الثقافة كإطار روحي مرتبط بالقدر يحصر مفهومها في التراث والفلكلور والتعبيرات التي تغذي الروح في معزل عن العقل، بينما المفهوم الأولي للثقافة هو زرع، نمو، رعاية، بناء وتقويم، أي أنها وسيلة للتجديد والتقدم.

المجتمع في حاجة إلى كل أفراده، والأفراد في حاجة إلى مجتمعهم، والثقافة هي التي تعطي معنى لحياتهم اليومية. وكيفما تكون هذه الثقافة يكون سلوكهم وأداءهم للمجتمع، خصوصا في ميدان الشغل والإدارة، بصفته المجال الأوفر إمكانيات لإنتاج الثقافة وتنميتها. لذا يجب الاهتمام بعالم الشغل وتحفيز الفاعلين فيه من أجل بلوغ درجة الإبداع في إنتاج الرأسمال المادي والمعنوي.

إن تصحيح الوضع الثقافي يرتكز على تحديد معنى المفاهيم، وضبط دلالاتها، وهذه بعض الأمثلة تبين مدى سلبية فضفضة المفاهيم، على مستوى ترجمتها على أرض الواقع.

هناك خلط بين مفهوم التضامن ومفهوم الصدقة والإحسان والفرق بينهما، الكرامة.

هناك خلط بين الحرية والتسيب والفرق بينهما، الالتزام.

هناك خلط بين محاربة الفقر والدفاع عن الفقر لحد أدلجته والفرق بينهما، الإرادة.

هناك خلط بين الأمية والجهل والفرق المفترض بينهما، المعرفة.

هناك خلط بين الصرامة والقمع والفرق بينهما، المسؤولية.

هناك خلط بين التطوع والمجازفة والفرق بينهما، الشجاعة.

هناك خلط بين الثقافة والتراث والفرق بينهما، الحرية و الإبداع.

هناك خلط بين الطموح والانتهازية والفرق بينهما، الأخلاق.

هناك خلط بين التواضع والذل والفرق بينهما، السمو.

هناك خلط بين الإبداع والتمييع والفرق بينهما، الفن.

هناك خلط بين الانفتاح والانسلاخ والفرق بينهما، الحصانة والتقدم.

إذا كان هذا الخلط يزيح ما صنفناه بالفوارق بين المفاهيم، وهي: الكرامة، الالتزام، الإرادة، المعرفة، المسؤولية، الشجاعة،الحرية، الإبداع، الأخلاق، السمو، الفن، الحصانة والتقدم، فماذا تبقى للمجتمع من قيم تنبني على أساسها ثقافته؟

إن تصحيح وتحديد المفاهيم ليس حصريا، مسألة أكاديمية، بل كذلك، مسألة تنزيلها على مستوى التواصل في الممارسة، من أجل إدراك معنى الحق في الثقافة وزرع بذوره انطلاقا من المدرسة التي توفر للطفل فضاء التأمل والاستيعاب والتمييز، وتمنحه إمكانيات التعبير والإبداع. فلا يمكن لثقافة مجتمع أن تستقيم إلا انطلاقا من المدرسة بعقلنة النظام التعليمي والتربوي، فهي المكان الأولي لزرع ونمو ورعاية الثقافة وضمان مستقبلها.